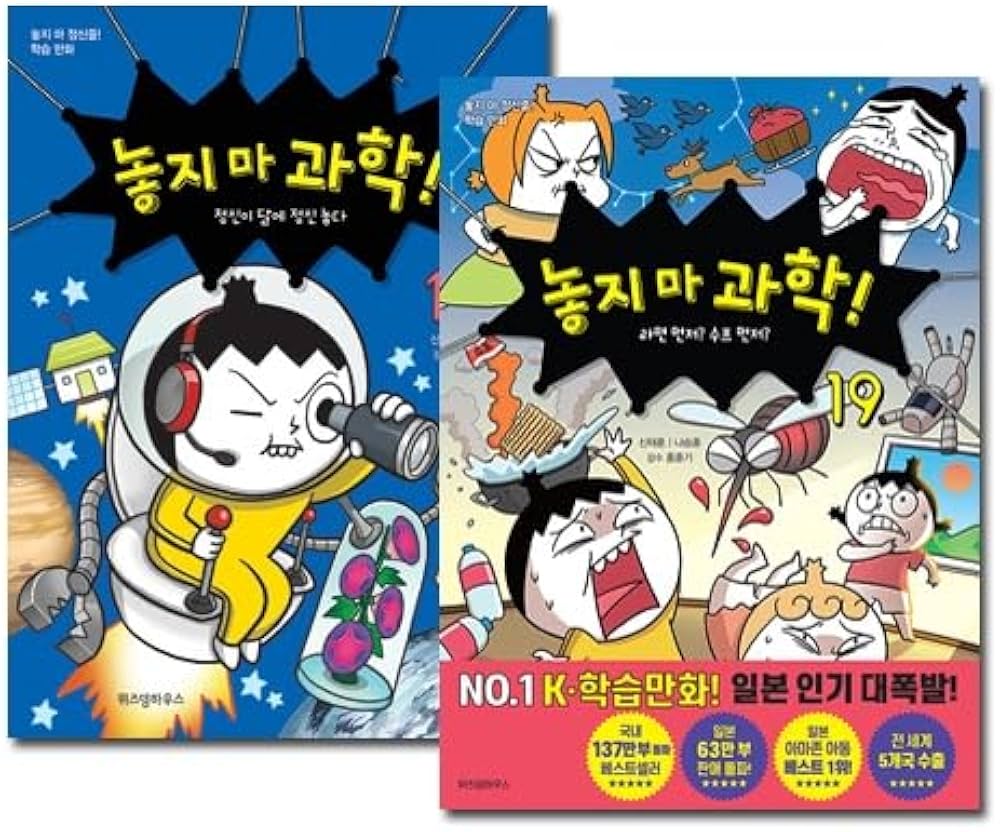

日韓で累計150万部を超える大ヒット作

『つかめ!理科ダマン』シリーズ。

楽しく読めて、しっかり学べる科学まんがとして、

小学生から保護者まで高い人気を集めています。

その作者としてクレジットされている

「シン・テフン」とは、一体どんな人物なのでしょうか?

日本ではあまり知られていない彼のプロフィールや、

作品から見えてくる人物像を探ってみましょう。

シン・テフンとは何者?プロフィール・経歴まとめ

シン・テフン(신태훈)氏は、韓国出身のまんが家・作家であり、

児童向けコンテンツの制作に携わっています。

代表作である『つかめ!科学ダマン』シリーズでは、

原作とまんがの両方を手がけており、

韓国での人気を受けて日本でも翻訳出版されています。

現在のところ、シン・テフン氏の詳細なプロフィールや経歴については公表されておらず、インタビュー記事なども見当たりません。

しかし、作品の内容や構成からは、

シン・テフンの代表作『つかめ!理科ダマン』とは?

『つかめ!理科ダマン』(原題:잡아라! 과학왕)は、

韓国発の児童向け科学まんがシリーズで、

韓国では教育まんがとして人気を博し、シリーズ累計150万部を突破。

日本ではマガジンハウスより翻訳版が刊行され、

シリーズの構成とテーマ

『理科ダマン』シリーズは、

1冊ごとに異なる科学テーマを扱っています。

以下のような多彩なラインナップがあり、

どれも子どもの「知りたい!」をくすぐる内容になっています。

- 『科学のキホンが身につく編』

- 『みんなが恐竜に夢中!編』

- 『科学でナゾを解き明かせ!編』

- 『人のふしぎを探そう!編』

それぞれの巻で、

主人公たちが物語の中で謎や事件に直面し、

これにより、読者は自然と科学的な思考や知識を身につけることができます。

図解+ストーリーで楽しく学べる

本作の魅力は、

キャラクターの会話と共に展開されるテンポの良いストーリーに加え、

随所に差し込まれた「わかりやすい図解」にあります。

まんがを楽しみながら、

科学の仕組みや原理を図で理解できる構成は、読書が得意でない子どもにも非常に効果的です。

シン・テフンが高く評価される理由3選

Amazonレビューや教育情報サイトでも、

といった好意的な声が多数見られます。

このような評価が、日本でも翻訳出版が続いている理由のひとつです

なぜ日本でも人気?作品に込められた想い

『つかめ!理科ダマン』が日本の読者からも高く支持されている理由には、以下のような要素が挙げられます。

①ストーリー性と教育性のバランス

単なる知識の羅列ではなく、

キャラクターたちの冒険や日常を描きながら、

「楽しんでいたら、いつのまにか学んでいた」

という体験は、まさに理想的な学習スタイルといえるでしょう。

②身近な疑問をテーマにしている

「どうして夜になるの?」「地震ってなぜ起きるの?」「人間の体ってどう動いてるの?」

といった、

子どもが日常でふと抱く疑問を物語の軸にしている点も、

人気の理由のひとつです。

読者自身が登場人物と同じ視点で疑問に向き合えることで、理解と興味が深まります。

③作者・シン・テフン氏の教育的理念

現在、シン・テフン氏の公式なインタビューは確認できていませんが、

韓国での出版に際して語られている内容からは、

次のような意図が読み取れます。

「子どもたちが科学に“親しむ”ことが、未来の選択肢を広げる鍵になる。楽しい物語を通じて、自分の頭で考え、学び、成長する力を育んでほしい。」

― シン・テフン氏(※韓国書籍紹介サイトより意訳)

このように、科学を「難しいもの」ではなく「ワクワクするもの」として伝えようとする姿勢が、作品全体から伝わってきます。

まとめ

『つかめ!理科ダマン』の作者・シン・テフン氏は、

その詳細な経歴や素顔こそ明かされていないものの、

作品を通じて確かなメッセージを発信しています。

それは、「子どもたちに科学の楽しさと可能性を伝えたい」という強い思いです。

これからも、『理科ダマン』のように「学ぶ楽しさ」を教えてくれる作品が、

未来の科学者や好奇心あふれる子どもたちを育っていくとうれしいですね。

合わせて読みたい↓↓↓

コメント