広末涼子さんの一連の不可解な行動。

その裏に“心の病”が潜んでいる可能性が指摘されています。

精神科医の見解や、彼女の生い立ちをもとに、その可能性と背景を探っていきます。

広末涼子は幼少時代

広末さんは高知県高知市で生まれ育ち、

地元では家族も名士として知られており、ビル経営で裕福な家庭だったようです。

広末さんの家族構成は、父親・母親・妹の4人です。両親はしつけが厳しく、

教育熱心な母親のもとで育ち、家庭内では礼儀や誠実さを重んじていたようですね。

広末さん自身も「若い頃は怒る感情がわからなかった」と語っており、感情を内に秘める傾向があったようです。

感情を表に出すことが少なかったということですね。

確かに、いつもニコニコと笑ってられるイメージです。

広末涼子の不審な行動は?

2023年、広末さんの元夫であるキャンドル・ジュンさんが記者会見で、

広末さんが過度のストレスや不条理な出来事に直面すると、

- 濃い化粧をして派手な格好をする

- 眠れずに何かを書き続けける

- 誰かに連絡を取ったりするなどの行動を取る

ことがあると明かされていました。

これらの行動は、一部専門家の間で双極性障害(躁うつ病)に似ていると言われていますが、あくまで推測です。

例えば…

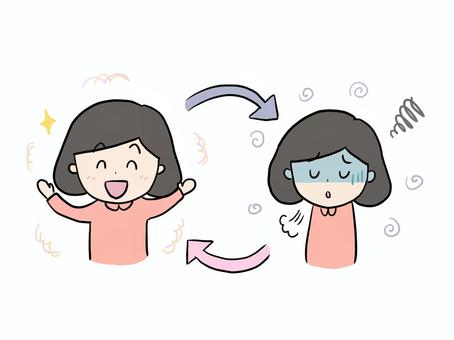

- 本当は悲しい、つらい、怖い…でも、それを感じたくない。

- だから、「大丈夫!元気!楽しい!」と無理に振る舞う。

- それが「躁的(そうてき)=テンションが異常に高いような状態」になって現れる。

以上の少々がある場合は要注意ですね。

では、双極性障害の症状とは?

- 急にハイテンションになる

- 異常なほど明るくふるまう

- 衝動的な行動(買い物・交友関係・SNS投稿など)を繰り返す

- 睡眠を取らず活動を続ける

- 自信過剰に見える発言が増える

これらは、「本当の心の苦しさ」や「孤独」を隠すために、無意識のうちに自分を守ろうとしている行動のようです。

専門家の見解と照らし合わせても…

精神科医の片田珠美さんは、広末さんの行動について

「マニック・ディフェンス(躁的防衛)」の可能性を指摘しています。

この「躁的防衛」もまた、

内面のつらさや感情を正面から感じる代わりに、

ハイテンションな言動や、突飛な行動でごまかしてしまう

というもの。

つまり、“感情をうまく扱えない人”が無意識にとってしまう反応なんですね。

では、このような方にはどのようにサポートをしたらよいのでしょう。

症状はあくまで一般的に挙げられるものであり、広末涼子さんが実際にそうであるということではありません。

精神科医の見解とは?

広末涼子さんのように

「感情を出すことが苦手で、内面が爆発的に表れる」

というケースでは、以下のようなサポートが効果的と考えられています。

1. 感情を“言葉にする”練習

感情をうまく出せない人には、

「自分が何を感じているかを自覚する力=感情認知力」を育てることがとても大切。

✔ 具体的な支援方法

- カウンセリングや心理療法(例:認知行動療法・感情焦点化療法)

- 「今日はどんな気持ちだった?」と定期的に感情を振り返る練習

- ジャーナリング(日記に書く)などで、言葉にする機会を増やす

これにより「怒り」「悲しみ」「不安」「寂しさ」などを段階的に言語化し、爆発する前に気づけるようになる可能性があります。

2. 安全で安心できる人間関係

感情を出せない背景には、「出しても否定されるのでは」という不安や恐れが根底にある場合もあります。

✔ 必要なのは…

- 否定せずに「うん、そう感じたんだね」と受け止めてくれる人

- “良いとき”だけでなく“弱いとき”もそばにいてくれる存在(パートナー・友人・専門家)

- 「自分のままでいて大丈夫」という感覚(自己受容)

こうした人間関係があると、感情を抑え込まずに少しずつ出す練習ができるようになるそうです。

3. 生活習慣の安定

躁的防衛や感情の爆発は、睡眠不足・ストレス過多・疲労の蓄積が引き金になることも多い。

✔ 対処法

- 睡眠・食事・運動などの基本習慣を整える

- ストレスを軽減できる趣味やリラクゼーションを取り入れる

- 過密な仕事スケジュールの見直し

これらの調整が、感情が不安定になる「ピーク状態」を避ける助けになります。

4.専門的な医療サポートも

もし双極性障害などの可能性が疑われる場合は、精神科や心療内科での診断と治療が必要になることもあります。

- 必要に応じて、気分安定剤などの薬物治療も検討される

- 医師の判断のもとで、生活全体のバランスを見てサポート

※もちろん、これは「本人が望んだ場合」の話です。

まとめ

広末涼子さんの今回の行動を

精神科医の見解や、彼女の生い立ちをもと分析しました。

世間では「おかしな行動」と片づけられがちですが、

その裏には深い苦しみが隠れていることも。

私たちができるのは、「責める」のではなく「知ること」。

そして、「心の不調」を“誰にでも起こり得るもの”として

理解していくことが大切だと思いました。

合わせて読みたい関連記事

↓↓↓↓↓

コメント